提起屈楚萧的名字,大多数人的直觉是“野”。

摄影师和导演们的镜头里,他的脸上总是生出一股无端的野性来,像一个不好惹的“坏小子”,让人望而却步。

凭借《流浪地球》在娱乐圈崭露头角的时候,外界说他有一张“野性”的厌世脸,真是老天爷赏饭吃,圈里太缺他这一款了。

所以,很难想象,这样一个将张扬不羁挂在脸上的人,内里竟然也柔软。

演员屈楚萧

新片《我要我们在一起》上映那天,屈楚萧戴着一顶棒球帽,跟来看电影的人一起鱼贯而入,在倒数第二排略靠近走道的位置坐下,刚好在我前面。

当影片放到在呼啸的风雪中迷路的吕钦扬,一字一字按下手机键盘,给相恋十年但将要嫁人的女友发短信时,他抓起衣服领子,偷偷抹眼泪。

屈楚萧看自己的片,哭了。

后来采访,当我说起这段细节的时候,他脸上咧开了个羞涩的笑,有些不好意思地说,他很不喜欢自己爱哭这一点,真的一点儿都不酷。

他解释说,《我要我们在一起》剪辑过很多版,那天是他第一次看最后的成片。

爱哭这事随了泪腺发达的母亲,“我也不想,一个男孩子老哭。”其实很早之前,他就意识到这件事对自己表演的影响:演戏要求哭,他自己又想要克制,强忍着,效果反而不好。

比如被观众夸赞的那场火车上分别的戏,现在想起来他还是有点儿不太满意,他觉得哭得有点“收”着了,“其实还可以更好”。

片中,吕钦扬和凌一尧这对年轻的爱侣没有被生活厚待,却有向上的劲头。他们在工地一间毛坯房里布置想象中的新家,在那里跳舞和弹钢琴,也在城市的烟花下拥吻。

而现实是一把锋利的箭,轻易射中了生活的脆弱靶心。吕钦扬先是被好兄弟卷走了工程款,然后被追债、被女友误会,还要承受女友母亲的压力,他的希望彻底破灭了。

饰演吕钦扬的过程,像是一场围猎,猎物是吕钦扬,也是屈楚萧自己。他用“倔强”来概括这个人物,又补充上一个注脚“委屈”,并觉得吕钦扬替他说了很多话。

“很多人都会说,有什么不开心你说出来,说出来就会好受一点。为什么说出来就会好受一点?我说出来之后,(别人)又不一定能够理解我,事情也得不到任何解决,只是再次去体验一遍(痛苦),所以我宁愿不说。”

野性的反面,是细腻、内敛、高敏感。作为演员,屈楚萧喜欢躲在角色背后,让角色替自己说话。也正是这样的特质,让他能重重地拿起一个角色,然后轻轻放下。

拍《我要我们在一起》时,去内蒙古取景,那里冷得吓人,风雪呼啸,气温在零下20℃。但他只能穿一件不太挡风的衣服,也不能戴手套,裸露在外面的皮肤都是僵的,眼睫毛上全是雪花。

问他怎么克服?他回答说,生扛,用意志力取暖,拍完戏赶紧回去冲热水澡。

而杀青的时候,他很舍不得。最后镜头是在一个小山头上拍的,拍完之后,屈楚萧在山顶上吹着风,他记得工作人员拿出来一瓶清酒,酒的名字就叫“杀青”,突然有些伤感。

聊到这部电影的时候,他能说到好多小故事和小细节,雪的厚度、坐火车去山东时的那节车厢、工地上的声音......这些细腻的东西都与他有关,他为它们的存在,展露真切的、生动的情绪。

他说自己本身就是一个细腻的人。

工地上的情书

2013年,网友李海波在豆瓣更新的长贴《与我长跑十年的女友明天就要嫁人了》,感动了万千网友。工夫影业创始人陈国富便是其中之一,他辗转联系到李海波,买下了电影改编权。

为这部电影,陈国富准备了八年。某次饭局上,他遇到屈楚萧,觉得剧本挺适合他的,给他讲了这个故事,要他考虑出演。屈楚萧听完就说,行啊,应下了。

陈国富希望能拍出“烟火气的爱情”,对他的要求只有两个字“真诚”,把真诚的那一面交出来就够了。

为了成为吕钦扬,屈楚萧下了狠劲儿。电影里吕钦扬的身份是工人。开机之前,他和副导演跑到山东德州一个工地上同吃同睡了半个月,去接近戏中人物的状态。

他还记得住进宿舍的第一晚,工地亮着灯,光从外面洒进屋里,外面“咣咣咣”的施工声音混在一起,变成了规律的城市节奏。白班工人十点就睡觉了,让他恍然间有种重回校园的安然。

早上,他跟着工友们起床上班,戴着安全帽,手上一幅橡胶手套。眯着眼睛盯着测绘仪,半晌抬头往前看看,冲着对讲机说话,指挥远处的工友往正确的方向上靠......

皮肤黑,头发乱,没人怀疑他就是一个工地上干活的小伙子。这是他最不演员的时刻。

没事的时候,他和工友们一起闲聊,问想家吗、想老婆孩子怎么办?当时带他的监理小师傅,年纪还比他小一点,他觉得人家跟吕钦扬很像,在老家也有一个等他的女朋友。

晚上,回到房子里,他才开始琢磨。工人们吃饭的样子、抽烟聊天的状态、酒桌上的表现、把安全帽当成小板凳的习惯......这些细节都被带到了电影里。

片中,当穷小子吕钦扬打开自己的柜子,看到躺在里面的几沓钱,又慌又懵,晚上又被邀到高档饭店里吃饭,坐在一群成年人中,无所适从。屈楚萧将一个少年的倔强和成年人的压抑融在一起,演出了人生选择的复杂面。

写信,是他找到这个角色支点的另外一种方式。

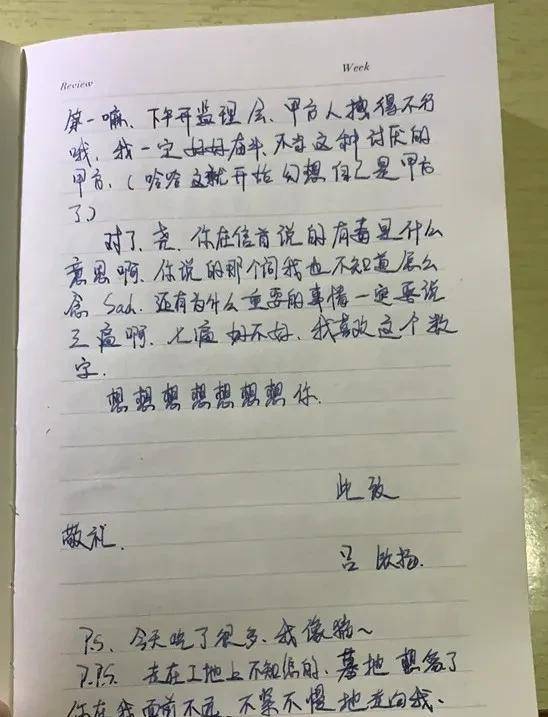

当把他丢到工地里感触角色的时候,陈国富交给他另外一个任务:以吕钦扬的口吻,每天给凌一尧写信。于是,晚上别人睡了,屈楚萧就着头灯在笔记本上写,字歪歪扭扭,但感情真挚。

屈楚萧的手写信

第一天,他说写信还挺浪漫的,就是有点让人紧张,末了说自己胖了希望对方不要嫌弃,并保证不喝大酒不抽烟;

第二天,记录了一些琐事,说风很大,他没出工,下午开了监理会,甲方拽得不行,“我一定好好奋斗,不学这些讨厌的甲方”,但后面又加括号自嘲,“哈哈,这就开始幻想自己是甲方了”;

第三天,报告对方自己学会了挖掘机技术,感受是小时候玩的玩具放大了100倍……

写完后,他把信拍下来交给陈国富,有时也会收到女演员张婧仪的信,都是以照片的形式。他们两个人提前塑造了吕钦扬和凌一尧之间的回忆,进入情感氛围。

屈楚萧感觉不赖,他喜欢这种到达角色的仪式感。

很多年前,在出演《我的朋友陈白露小姐》里的陈言一角时,他也曾写信给陈白露,剖析这个人物的放荡不羁,说他是如何接纳陈言的幼稚、愚妄、自私。

屈楚萧拒绝完全用自己的风格诠释角色,更多的时候,他要首先找到角色为什么会这么做,再用角色自己本身的方式去诠释他。

《我要我们在一起》上映当晚,#屈楚萧演技#的话题高高地挂在热搜上,但他没太在意——今年3月他接受导演丁一滕的邀约,出演话剧《我是月亮》,他要把时间精力用在话剧上。

壳变厚了

2013年,屈楚萧还在四川上高中,他和两个朋友约定,说一起往北京考。三个人里头他是最没希望的一个,结果那年就他考过来了。

考完试,没事干,他就坐公交车、地铁到处溜达,觉得北京好大。他印象最深刻的是,北京的地铁,不论早晚高峰还是平时,每个从身边经过的人都行色匆匆,氛围很压抑,让人喘不过气。

后来几年,他爱上了机车,几乎成为他的代步工具。爱玩机车的人,大多骨子里都躁动,向往自由,讨厌被束缚。屈楚萧把“讨厌束缚”这几个字明明白白写在脸上。

2019年,电影《流浪地球》大卖,开启“中国科幻电影元年”,也让屈楚萧成为娱乐圈黑马。但很快,他因为私生粉的事在微博接连发回怼,还表达了爱豆和演员是不同人的观点,引起了不少争议。

一个声音掺杂着一个声音,微博不像是能讲理的地方,聪明的明星早就熟读“互联网傻白甜教科书”,但屈楚萧莽着劲儿往前冲,最后摔了个稀里哗啦,不得已沉寂起来。

今年年初,电影《侍神令》上映,口碑急剧下滑,饰演袁柏雅的屈楚萧受到观众最大声音的批评。他发了一封道歉信,把错都揽在自己的身上。那是犟骨头的他少有的松软时刻。

之后,他愈发低调,“野性”标签仿佛被有意识地抹掉,他一点一点擦除自己的个性印记。

常被用来碎碎念的微博小号最近一次登陆是今年2月,评论区关闭。微博大号早已停更了天气预报,归于一个普通“微博明星”用户。大多数明星会建微博群,日常降落和粉丝互动,他没有。

最近这段时间,他出了一首歌《祖传的宅邸》,编曲和制作人都是火星电台。

合作契机说来也巧,有一次陪朋友去录音,他无意中说自己也蛮喜欢唱歌的,对方说那你下次来玩玩看。等下次到了,他重感冒了,依旧去赴约,主唱黄少峰一听,说这个声音好啊,于是就一起玩音乐了。

不过之后黄少峰再也没找到那样的声音,因为屈楚萧的感冒好了。

《祖传的宅邸》是一首不那么屈楚萧式的歌,安静平和,不燥,没有镜头里他表现出的那么多欲望。生活里细碎的意象,被安静地展露出来,一点不张扬。

但野性的东西始终藏不住。拍《我要我们在一起》时,部分场景在南京,他反而更喜欢在内蒙古拍戏时的旷野与积雪。

风雪中迷路的那场戏,他惊奇于平原的雪跟城市的雪完全不一样,那是一望无际的银白色,脚踩进去能没过膝盖。人迹罕至,景色粗粝又广阔,他喜欢那样的环境。

自由、野性、不受束缚,其实一刻也没有离开他。

采访的时候,我问他这两年是否变柔软了,他说自己本身就是柔软的,柔软和钢铁直男并不冲突。“我一直是一个感情上比较细腻敏感的人,你要说我变柔软了吗?我会说我没‘变’柔软,因为我本身就是个柔软的人,反而我现在变得壳有点厚。”

原本,他是一个没有什么壳的人。现在,有了壳,上面的刺也变短了,但刺不会消失,它永远长在那里。

那天,《我要我们在一起》放映结束,屈楚萧上台发言,他说自己最近几年解决了一些问题,卸下了一些包袱,未来将是一个新的开始。

他爱拍胶片,而有时候人生就像一张胶片,“拍的时候你不知道结果,也许它曝光过度或者它曝光不错,但等待和期待是一个很美妙的过程。”

他还在过程里。